【开栏语】

在多彩贵州的南端,独山县恰似一颗璀璨明珠熠熠生辉,这里是“贵州南大门”“西南门户”,山水旖旎如诗如画。

独山的乡村,仿若大地的瑰丽诗篇,每一处皆沉淀着历史的厚重,散发出岁月的温度。古老寺庙庄严肃穆,参天大树华盖如荫,井水潺潺流淌,美丽民居错落有致,见证着世代的奋斗与传承。村头老树守望游子归程,村中石板路印刻岁月痕迹。

民俗文化独特而多彩。布依族的悠扬山歌在山间回荡,六月六“探母节”尽显亲情温暖,水族端节承载民族传统。热情豪爽的“栏门酒”“客上酒”“转转酒”待客之道,彰显布依族人民的真诚。青年男女以山歌传情,浪漫满溢。

“独山三酸”,滋味别具一格,蕴含着独山人民的生活智慧;国家级非物质文化遗产“独山花灯”,优美婉转,传唱着独山人的情感故事。深河桥抗战遗址,铭刻历史沧桑;天洞景区,大自然鬼斧神工令人惊叹;紫林山度假区,宁静宛如世外桃源。

即日起,独山县融媒体中心开设【乡愁印迹 独山乡村史事】专栏,带你走进独山,探寻被时光掩埋的故事,感受乡村历史变迁、人文风貌与发展新貌。让我们一同在这片土地上,重拾乡村记忆,领略独山乡村之美,为乡村振兴注入新的活力。

今天,我们一起走进麻万镇三里村。

三里村位于独山县城西北面,距县城13公里,距麻万镇8公里,是以布依族为主的少数民族村。

三里村海拔819米,平均气温15℃,地貌有山地、丘陵和坝地。东与麻万社区接壤,北与影山镇友芝村、黄桥村相邻,西与都匀市墨冲镇交界,还是独山县城供水饮用水源点二级保护区。

全村有14个村民小组,22个自然寨,735户3048人,耕地面积3092亩。经济收入曾以水稻、红薯、玉米种植,畜牧养殖和务工经济为主。现种植蜂糖李100亩、枇杷30亩、八月瓜25亩、板栗1200亩。森林覆盖率达80%,有优美的自然风光,森林保护完整,有300余只野生国家保护猴群长期游串,还有天然一线天自然景观和独特沿河风景。

“三里”由漂里、丙里、权里合并得名,后一直沿用。1958年属红峰人民公社;1961年成立漂里管理区管辖解贤村和甲摆村;1963年属翁奇区三里公社;1984年4月属三里乡;1994年撤乡并镇设三里村,属麻万镇;2014年甲摆、丙里、丙志、弄务4村并入,仍称三里村,属麻万镇;2021年拆分为三里村和甲摆村,属麻万镇。

如今的三里村,正积极探索乡村振兴之路,努力实现百姓富、生态美的目标,在新时代的征程中绽放出更加绚烂的光彩。

一、村落传说,勾勒神秘画卷

丙里古寨。坐落于麻万镇三里村村委会所在地。这里距镇政府8.33公里,距县城13.33公里,现有250户、888人,划分为5个村民小组,布依族占比95%以上,是一个地道的布依族山寨。曾经,这里是都匀、独山、平塘三地边界的集贸交易市场,也是贵州官道、商道必经之地。三里乡政府曾设于此,直至1991年9月撤区并乡后,才合并到麻万乡。那时的丙里古寨,客商如云,客栈林立,驿站繁忙,热闹非凡。“好个丙里河、石笋配石鹅,谁人猜得着、金银用马驮”的歌谣,仿佛将我们带回到那个繁华的时代。古老的石板路、传统的布依族建筑,无不诉说着这里的悠久历史。

丙里河。又称太极河,河面最宽45余米,最窄约7米,河道环绕形似太极。其水源主要来自深河和麻柳河,途经丙志峡谷后流入,最后经一线天峡谷汇入甲摆河。此河部分为狭谷伏流,水势各异,有汹涌咆哮,也有缓慢如“蜗牛前行”。这里常年“群鱼欢跃频击浪,蟹肥虾壮辟郊野”,悬崖峭壁万丈的一线天狭谷壮观无比,沿岸青山永驻,杂花点缀,翠草丛生,成为人们康养、休闲、度假的向往之地。其有传说,在上古时期,太阳和月亮为改道甲摆河水,用日石和月石锁住河水后,在丙里造出这条形似太极的河。如今,丙里河宛如一条碧绿的丝带,缠绕在山间,为村子增添了一抹灵动的色彩。

太极桥。民间传说,太极桥修建完工之日,百姓和工匠杀牛杀猪庆贺。突然,一条恶龙从青龙滩扑来欲毁桥,危急时刻,张三丰仙师踏着“飞云石”赶来,抛下镇龙石,恶龙仓皇逃回。这个传说的神秘色彩,让人对太极桥充满了敬畏之情。如今,虽然镇龙石已不在,但太极桥依然屹立在丙里河上,见证着岁月的变迁。

三里一线天。一线天峡谷位于麻万镇三里村播所组与甲摆村交界之处。峡谷长约1公里,高约150米,谷底河面最宽30余米,最窄约6米。从谷底望去,只见一线天,故而得名。峡谷两侧森林植被完好,目前有近百只野生猕猴在此居住,是它们的理想家园。谷底河水有急流勇进之势,也有囤积成滩深不见底之景,峡谷中有一山洞犹如迷宫。这里犹如鬼斧神工打造,成为独山人向往的观光、度假、康养之地。传说太阳和月亮在丙里造好太极河后,用火轮和月斧将播所山谷开成峡谷,让太极河的河水从此流入甲摆河。走进一线天峡谷,仿佛进入了一个神秘的世界,让人感叹大自然的神奇与伟大。

二、经济发展,激扬奋进旋律

新中国成立前,三里村社会动荡,苛捐杂税繁重,自然灾害频繁,匪患猖獗,村民生活困苦。新中国成立后,人民当家作主,农业生产恢复发展,生活逐步稳定。党的十一届三中全会后,实行家庭联产承包责任制,人民生活水平快速提高,但经济发展仍落后。党的十八大以来,三里村大力发展经济,村支两委以“农民增收,村财增收”为目标,调整结构,发挥优势,引导村民学科学、用科学,发展多种经营。

全村成立了多个专业生产合作社和农产品加工合作社,采取“农户+合作社+企业”的发展模式。例如,村里的水果种植合作社,通过引进先进的种植技术和管理经验,种植了100亩蜂糖李、30亩枇杷和25亩八月瓜,不仅提高了水果的品质和产量,还增加了村民的收入。同时,合作社与企业合作,将水果进行深加工,制作成果脯、果汁等产品,拓展了销售渠道,提高了产品附加值。

在发展经济的过程中,三里村还注重基础设施建设,加大对交通、水利、电力等方面的投入,改善了村民的生产生活条件。在帮扶单位的大力帮助下,维修水利沟渠近4公里,修缮饮用水管12公里,对电力供应不足的村组进行改造扩容。此外,三里村还利用天然地理条件,打造休闲娱乐山庄“穆佤寨”,发展乡村旅游。依靠三里公益性公墓管理,集体经济总体收入达110万余元。

三、基层治理,绽放创新光彩

三里村坚持问题导向,解决群众反映强烈的突出问题。例如,针对村民反映的道路泥泞、出行不便的问题,村支两委积极争取资金,对村里的道路进行硬化,改善了村民的出行条件。加强村级事务管理和监督,推进村务公开、民主管理。定期召开村民代表大会,听取村民的意见和建议,让村民参与到村级事务的决策和管理中来。

排查化解矛盾纠纷,建立排查化解机制,定期对村里的矛盾纠纷进行排查,做到早发现、早化解。发挥乡贤、老干部等社会力量的作用,加强社会公德教育和村民自治实践,邀请乡贤、老干部担任矛盾纠纷调解员,发挥他们在村民中的威望和影响力,化解矛盾纠纷。

充分发挥党的引领作用,建立“党小组+网格员+联户长”工作模式,按照“布局科学、易于区分、便于管理”的原则,在网格上科学设立党小组,以党支部为“神经中枢”,搭牵“神经脉络”,构建网格与党小组紧密结合的组织体系,共建立7个党小组,做到全网格覆盖,为基层治理体系的高效运行提供有力组织保障。探索建立“1+4+1”基层社会治理机制,全面铺开基层社会治理工作,动态监测户籍人口、重点人员情况,切实开展矛盾纠纷化解、黑恶势力线索征集、非法种毒制毒线索征集、防处邪教线索征集、法治宣传等工作。

四、生态环境,描绘优美图景

三里村森林覆盖率达80%,自然风光优美,森林保护完整。野生猴群长期游串,为村子增添了生机与活力。一线天自然景观和独特的沿河风景,吸引了众多游客前来观光旅游。为了保护好生态环境,三里村制定了具体的生态保护措施和发展规划。加强对森林资源的保护,严禁乱砍滥伐。推进垃圾分类、污水处理等工作,提升村庄整体环境水平。实现了丙志组、拉抹播所、高坡河边组污水集中处理,改造旱厕60户。

结合生态环境优势,大力发展生态旅游、有机农业等产业。例如,利用村里的优美自然风光和丰富的自然资源,发展乡村旅游,打造农家乐、民宿等旅游项目,吸引游客前来观光、度假、康养。同时,发展有机农业,种植绿色、无污染的农产品,提高农产品的品质和附加值,实现经济发展与生态保护的良性互动。

五、民情风俗,传承民族之魂

三里村的布依族风情浓郁,独特的节日风俗别具一格。元宵节的山歌悠扬,清明节的黄糯饭飘香,四月八的黑糯饭寓意深远,六月六女儿送饭给母亲,传递着浓浓的亲情,七月半的毛草歌则诉说着古老的故事。

待客食俗更是充满礼数。“栏门酒”尽显热情,“客上酒”表达敬意,“劝酒歌”动人心弦,“交杯酒”传递情谊,“转转酒”热闹非凡,“猜拳酒”激情四溢,“落后洒”饱含关怀。还有“里头坛”,用收藏多年的窖酒款待贵客,是布依人家的诚挚心意。

婚姻习俗浪漫而美好。未婚男女青年以山歌对唱倾诉爱意,互赠手帕与鞋垫,定情后男方请媒婆提亲。曾经,丙里古寨的河边,每逢“了节”、七月半、四月八,山歌飘扬,见证着无数美好的爱情。

六、美食佳肴,品味生活之美

土制“腌蕨菜”,清脆润滑,味美鲜嫩。它不仅是一道美食,更是大自然的馈赠,健胃消食、降温解暑,承载着村民们对健康生活的追求。

“糯米粑”,有着“喜日吃喜粑,来年生胖娃”的美好寓意。软糯的口感,香甜的滋味,在喜庆的日子里,传递着人们对未来的憧憬。

“血灌肠”,外肠绵柔爽浑,内血鲜嫩鲜润。独特的风味,让人回味无穷,仿佛品尝到了生活的醇厚。

“簸箕狗肉”,色、香、味俱全,蘸水更是号称天下第一蘸。这是三里村的美食骄傲,在2013年独山县首届美食节大赛上勇夺冠军,成为当地美食文化的一张亮丽名片。

七、文物古迹,见证历史沧桑

太极桥,横跨在三里村小井寨北侧河谷的漂里河上。这座单拱青石桥,历经岁月的洗礼,见证了当地的历史变迁。桥长16米,宽4.24米,高8.5米,矢高7.6米,净跨8.5米,气势恢宏。

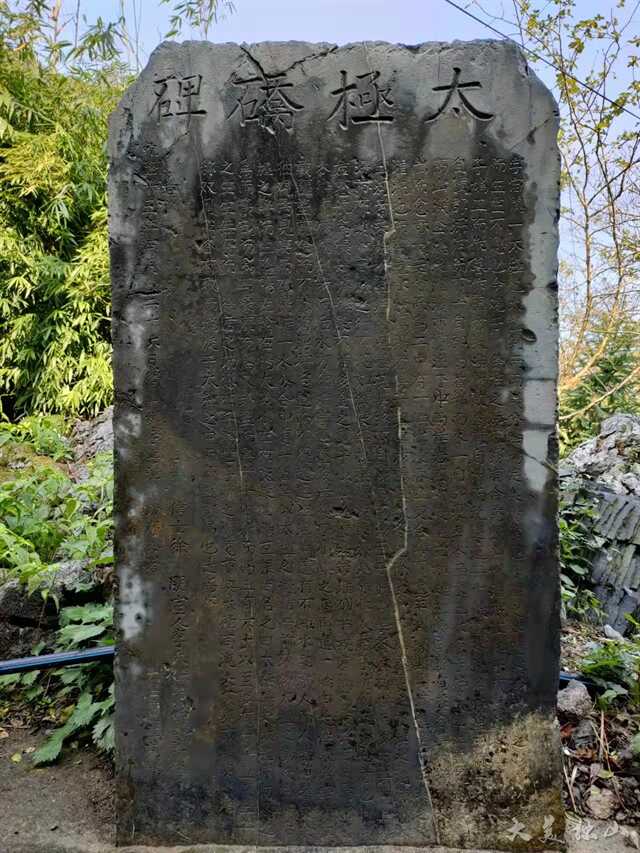

桥南道旁的四块青石碑,分别立于乾隆十五年(1750)、道光十一年(1831)、光绪三十一年(1905)、民国九年(1920),犹如历史的守望者。乾隆十五年的“太极桥碑”,保存最为完好,石质上乘,碑面光洁,字迹清晰,记录着这座桥的建造历史和意义。

太极桥对于研究当地清代交通设施具有不可替代的价值。它如同一座时光的桥梁,连接着过去与现在,让后人得以触摸历史的脉搏。如今,被县人民政府公布为“独山县历史建筑”的太极桥,更加得到人们的精心呵护,继续见证三里村的辉煌未来。

八、山歌文学,唱响时代旋律

在三里村,有一位杰出的布依歌手——陆应学。他出生于1985年,是土生土长的独山布依族农民之子。自幼,他便对民族山歌和民俗礼仪充满热爱。

他的山歌作品紧扣时代主题,如《春风吹到我乡来》《哥妹同唱幸福谣》《小康生活比蜜甜,改革开放谱新篇》等,用质朴的语言描绘出三里村在改革开放、同步小康进程中的巨大变化,唱出了村民们对美好生活的向往。

陆应学擅长布依山歌的多种曲调,如好花红调、独山山歌调、艳山花调、哩子调、沙啦啦调、米扬花调等,传承着民族文化的瑰宝。他积极参加省、州、县各级山歌大赛,屡获殊荣,在当地民间民族文化的发展与传承中发挥着重要作用。

他还通过创作提升公民素质的歌曲,宣传党和国家的方针政策,从禁止滥办酒席、孝敬父母、劝人莫赌博,到群众路线、党风廉政、精准扶贫、招工引劳等方面,用歌声传递正能量。

《春风吹到我乡来》

作者:陆应学 创作时间2016年1月18日

一

改革春风遍地吹,一吹吹到我乡来;

惠民政策几多好,全民欢乐喜开怀。

乡村铺起致富路,几多百姓发了财;

又买轿车建洋房,生活景象爽歪歪。

招商引资搞发展,工厂建了一排排;

工作就在家门口,家人常喜笑颜开。

二胎政策搞开放,全民拥戴乐开怀;

等到十年二十载,国家多添栋梁材。

《哥妹同唱幸福谣》

作者:陆应学 创作时间2016年1月18日

男:改革开放奔小康,幸福日子似蜜糖;生活日子过得好,

唱首山歌逗情孃。

女:山顶有花山脚香,桥上有风桥下凉;哥讲生活过得好,

问哥家中住哪堂?

男:哥我家中住农村,农村改革四样新;不信妹到农村看,

处处乡村变新城。

女:道路硬化进农村,还牵网线到家门;我听七十老头讲,

他还聊天进Q群。

男:网络聊天算哪样,还去网上搞经商;黄薯拿去网上卖,

全国各地是市场。

女:城乡差距在缩小,同走致富路一条;好比同唱幸福调,

哥吹笛子妹吹箫。

男:群众路线走得好,发展思路出高招;处处为民来着想,

一片景象乐陶陶。

合: 社会发展新思路,普天同庆得享福;婚姻自由自做主,

我俩成家享福禄。

九、璀璨人文,铸就乡村之魂

陆应学作为贵州山歌非物质文化遗产传承人、黔南州山歌协会理事,不仅在山歌创作、演唱方面表现卓越,还在赛事策划、文化传承等方面发挥着重要作用。

他的成长历程充满励志色彩。从一个热爱山歌的农村少年,到如今的文化名人,他的故事激励着每一个三里村人。他在各级山歌大赛中的精彩表现,为三里村赢得了荣誉,也让更多的人了解了这个美丽的村庄。

在他的影响下,越来越多的人关注和传承民间民族文化,为三里村的文化发展注入了新的活力。他是三里村的文化榜样,也是乡村振兴中人文精神的生动体现。

三里村,这个充满魅力的地方,以其独特的民情风俗、美味的美食、珍贵的文物古迹、动人的山歌文学和杰出的人物,展现出一幅绚丽多彩的乡村画卷。在新时代的征程中,三里村将继续传承和发扬优秀的传统文化,书写更加辉煌的篇章。(通讯员 张仁德)

独山县融媒体中心

复审人员:袁燕

终审人员:张明辉

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备52272602002009号

贵公网安备52272602002009号